屋上やバルコニーなどの防水工事を行う際、「脱気筒(だっきとう)」という部材を聞いたことはありますか?脱気筒とは、防水層の内部にたまった水蒸気や湿気を外部に逃がすための通気装置で、防水層の膨れや剥がれといったトラブルを未然に防ぐ大切な役割を果たします。とくに、通気緩衝工法という防水方法では、この脱気筒の設置が不可欠です。

防水工事では、下地に含まれる水分や空気が気温の変化によって蒸気となり、防水層を押し上げてしまう現象が起こります。こうした膨れを防ぐには、湿気をスムーズに逃がす仕組みが必要です。そこで活躍するのが脱気筒です。適切に設置された脱気筒は、防水層内の圧力を逃がし、長期間にわたって防水性能を安定させる効果があります。

この記事では、脱気筒の仕組みや設置方法、防水工事との関係、費用相場、設置しない場合のリスクまでを詳しく解説します。防水工事を検討している方や、通気緩衝工法について知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

大規模修繕・防水工事・外壁塗装なら

新東亜工業へ!

マンション修繕の顧客満足度98%

マンション・アパート・ビルの大規模修繕や防水工事の最適な工法を提案し、プロの技術で安心した施工をお約束!

- 自社施工で高品質な仕上がり

- 中間マージンを排除、適正価格を実現

- 大規模修繕・防水工事の豊富な実績

- 最長10年の保証付、安心のアフターフォロー

- 関東エリアを中心に幅広い地域へ対応

\中間マージン0だから他社よりも低コスト/

目次

脱気筒とは

脱気筒(だっきとう)は、防水工事の現場で使用される小型の部材で、防水層内に閉じ込められた水蒸気や湿気を外部へ逃がすための通気装置です。特に、通気緩衝工法と呼ばれる防水工事では不可欠な部材であり、施工後の防水層の膨れや剥がれといったトラブルを未然に防ぐために重要な役割を担っています。

脱気筒の定義と仕組み

脱気筒は防水層と下地の間に発生する水分を通気層から吸い上げて排出するための装置です。防水層の内部に湿気が溜まってしまうと、太陽光による温度上昇によって膨張し、結果的に防水層が膨れてしまいます。脱気筒はその圧力を外に逃がすことで、防水層の安定性と長寿命化を図る仕組みとなっています。

なぜ防水層に膨れが起きるのか

下地に含まれた水分や空気が、気温の変化や日射などで熱せられると、蒸気として上昇圧力を生じます。密閉された防水層内では逃げ場がなく、最終的に防水シートが持ち上がって「膨れ」となります。これは防水性能の低下を招く重大な問題であり、定期的なメンテナンスや施工初期での対策が重要です。

脱気筒の設置によって得られる効果

- 防水層の膨れ防止

- 湿気による劣化の軽減

- 長期的な防水性能の維持

- 下地と防水層の密着不良リスク低減

脱気筒が必要になる防水工事の種類

脱気筒はすべての防水工事に必要なわけではありません。必要性は下地の状態や使用する防水工法によって異なります。

密着工法との違い(通気緩衝工法との比較)

脱気筒の使用有無は、防水工事の工法によって大きく左右されます。中でも「密着工法」と「通気緩衝工法」の違いを理解することは重要です。

密着工法は、防水材を直接下地に密着させるため、下地に水分が残っていると膨れや剥がれといったトラブルが起きやすくなります。内部に閉じ込められた湿気の逃げ場がないため、特に古い建物や雨水が浸入した下地には不向きです。

一方、通気緩衝工法では、防水層の下に通気層を設け、その層を通って湿気を脱気筒から外部に排出する構造です。この工法により、下地が多少湿っていても、防水層の膨れや剥離を防ぐことが可能になり、長期的に安定した防水性能を維持できます。

下地の含水率が高いケース

築年数が経過している建物や雨漏り後の補修工事などでは、下地に多くの水分が含まれている場合があります。このような場合、脱気筒の設置が特に有効です。

脱気筒がない場合に起きるトラブル例(膨れ・はがれ)

脱気筒を設置せずに防水工事を行うと、さまざまな不具合が発生するリスクがあります。ここでは具体的なトラブル例を紹介します。

- 防水層の浮き上がり(風でめくれるリスク)

- 膨れ部分からのひび割れ・漏水

- 美観の劣化、資産価値の低下

脱気筒の種類と構造

脱気筒は、施工現場の条件や防水工法に応じて最適なタイプを選定することが重要です。材質や構造の違いによって、耐久性や施工性、コストなどに差が生じます。では、代表的な材質の特徴や構造別のタイプを紹介し、それぞれの適用場面を詳しく解説します。

ステンレス製/塩ビ製/アルミ製

脱気筒には使用される素材ごとに特徴があり、設置場所や求められる耐久性によって適した材質が異なります。以下に代表的な3種類の材質とそれぞれの特長を紹介します。

- ステンレス製:耐久性が高く、長期使用に適しています。主に屋上に使用。

- 塩ビ製:軽量で施工が簡単。価格も安価で、バルコニーなどに適します。

- アルミ製:軽量でサビにくく、幅広い現場で使用可能。

一体型と分離型の違い

脱気筒には構造上の違いによって「一体型」と「分離型」に分けられます。それぞれの特徴を理解して、施工条件に合ったものを選ぶことが大切です。

- 一体型:本体と通気シートが一体になっており、施工が簡便。

- 分離型:通気シートと本体が別部品。柔軟な設計が可能で、現場の状況に応じて選ばれます。

用途別のおすすめタイプ(屋上・バルコニー・屋内)

使用される環境や設置場所によって、最適な脱気筒のタイプは異なります。以下に代表的な場所ごとのおすすめタイプをまとめました。

- 屋上:耐候性の高いステンレス製+一体型

- バルコニー:塩ビ製の軽量タイプ

- 屋内機械室や室外設備基礎:アルミ製の小型タイプ

脱気筒の設置方法と配置のポイント

脱気筒は単に設置すればよいわけではなく、適切な配置と施工が求められます。

設置間隔・配置基準の目安

一般的には「10〜20㎡あたり1個」が目安とされており、風の流れや排気効率を考慮して配置されます。広い屋上では、中心部と端部にバランスよく配置することが推奨されます。

設置時の注意点

- 防水層との接合部をしっかり施工する

- 勾配を意識し、排気しやすい場所に設置する

- 脱気筒の上部を防水層で塞がないようにする

施工不良によるトラブル例とその回避策

- 誤った位置に設置 → 通気が効かず膨れ発生

- 接着不良 → 隙間から水が浸入し、逆効果に

- 必要個数の不足 → 圧力が逃げず、局所的に破損

脱気筒設置にかかる費用相場

脱気筒は小型の部材ですが、数量や設置手間によって費用は変動します。

脱気筒本体の価格帯

脱気筒の価格は材質やサイズによって幅があります。以下に一般的な価格帯を紹介します。

- 市販価格:1個あたり約500円〜3,000円(材質や仕様により変動)

- 高性能タイプや大型サイズは1万円を超えるものもあります

設置工賃の相場

脱気筒の設置にかかる工賃は、現場の条件や施工内容によって異なりますが、一般的な相場は以下の通りです。

- 1箇所あたり5,000〜10,000円前後(部材・手間・養生費を含む)

- 通気シート施工とセットになるケースが多いです

通気緩衝工法全体の費用と脱気筒の位置付け

防水工事の中でも、通気緩衝工法は比較的高コストな部類に入りますが、その分防水層の膨れや劣化を防ぐ効果が高く、長期的な視点で見るとコストパフォーマンスに優れた工法です。脱気筒はその中でも重要な部材であり、防水性能を安定させるためには欠かせない要素となります。

通気緩衝工法の防水工事費用は1㎡あたり6,000〜10,000円程度。その中で脱気筒は工法全体の性能維持において重要な役割を担っており、数%程度のコストで防水層の寿命が大きく伸びる投資効果があります。

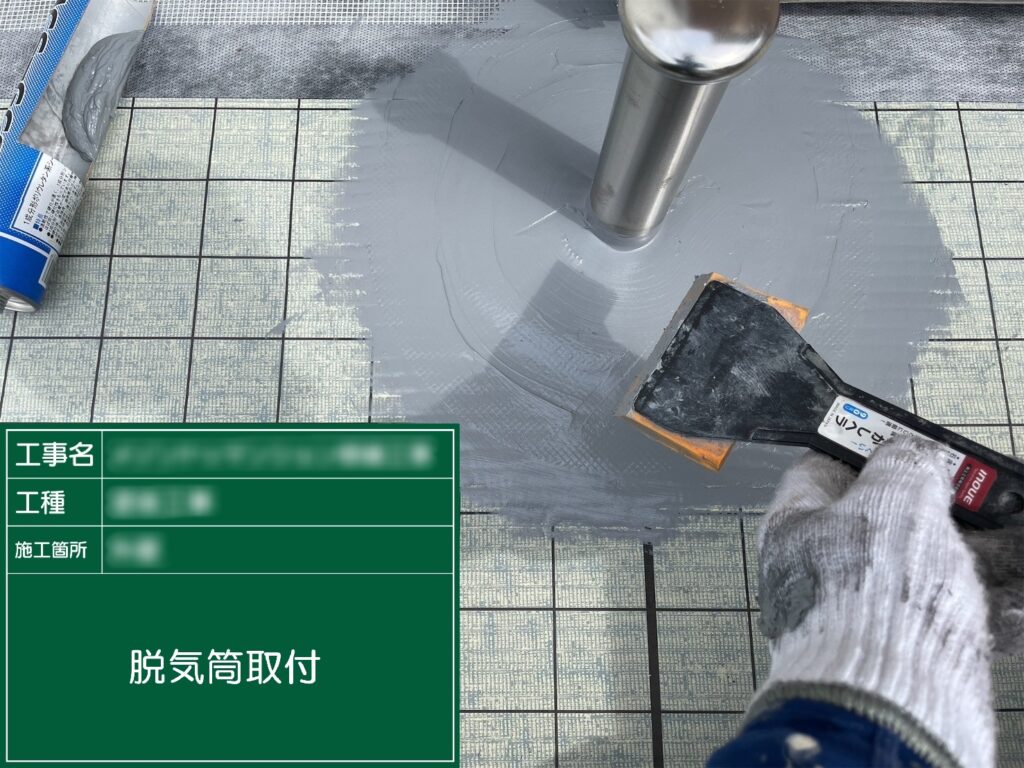

脱気筒を使った防水工事の施工事例

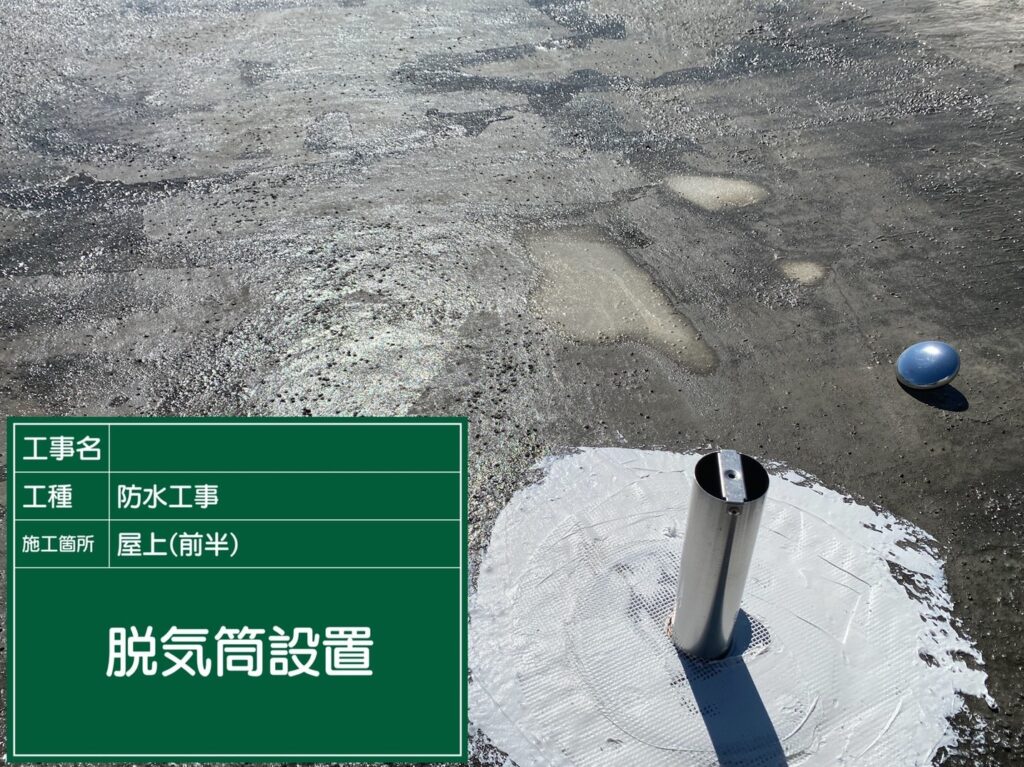

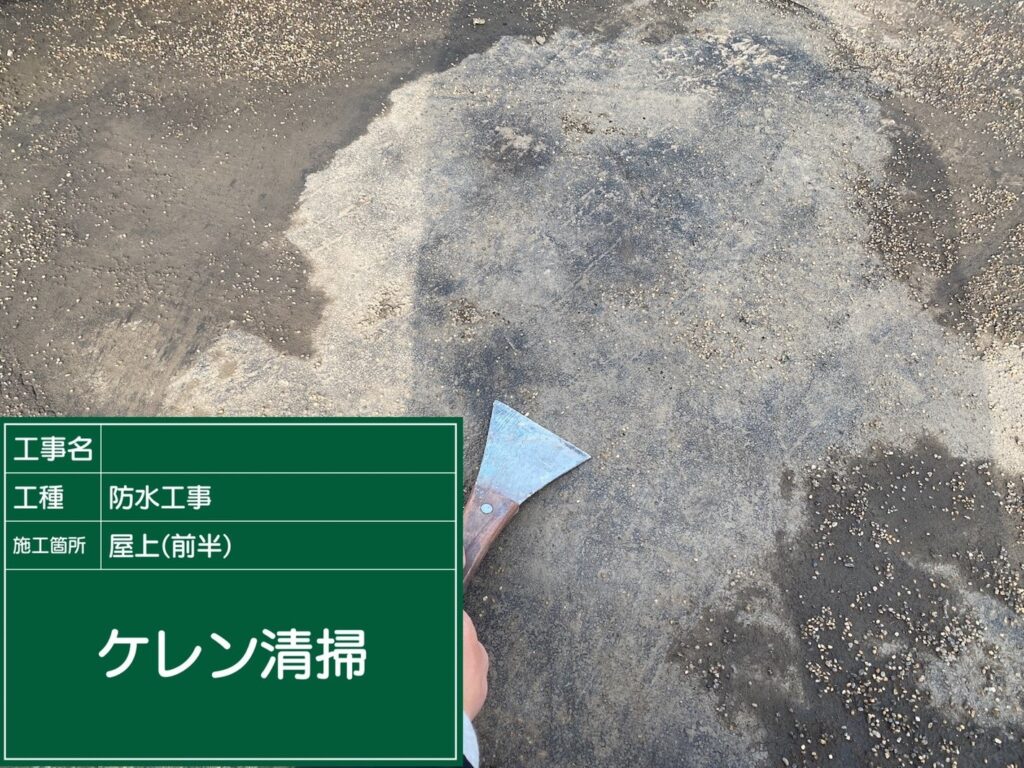

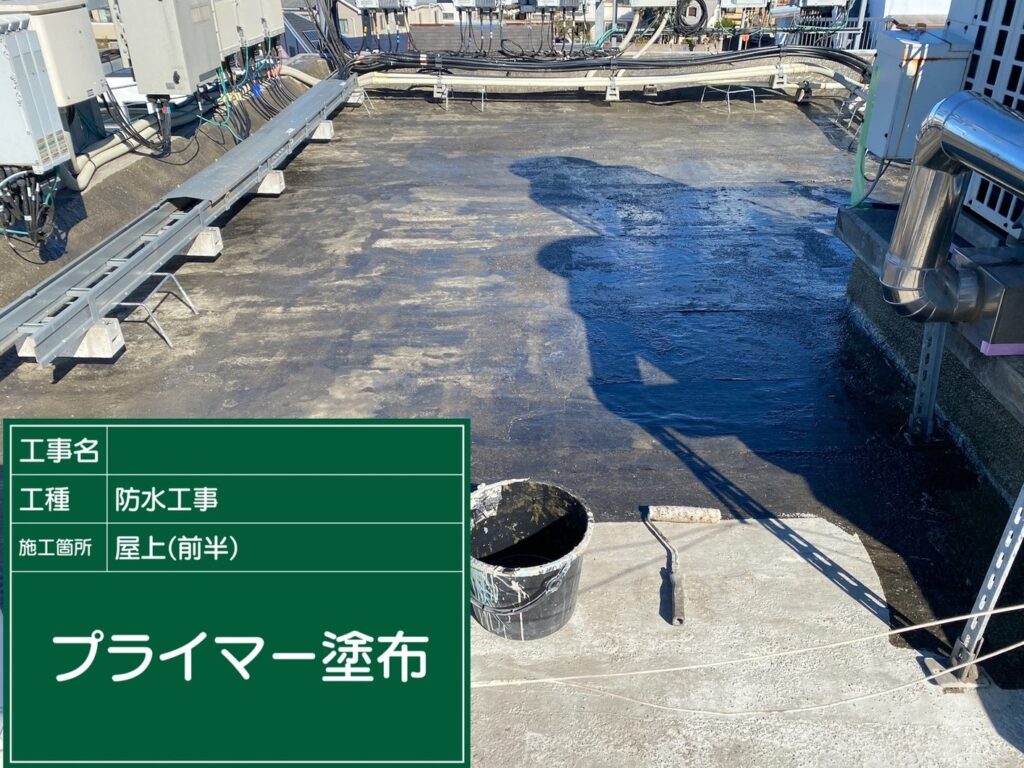

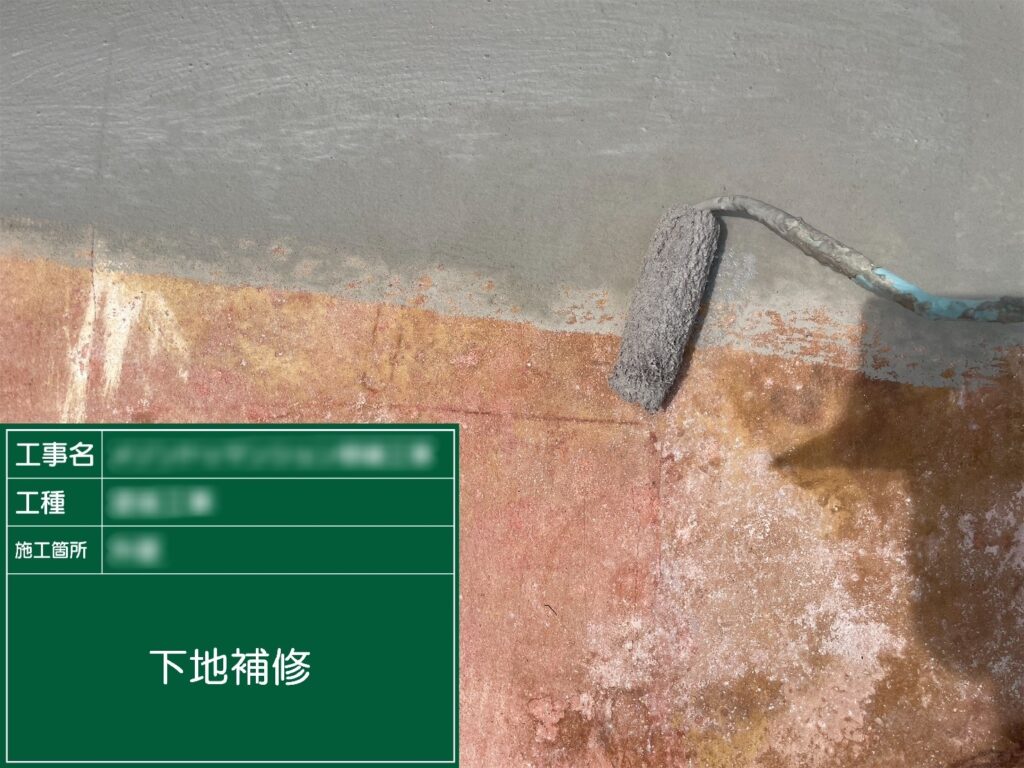

ここでは新東亜工業の脱気筒設置の施工事例を紹介します。

屋上防水(通気緩衝工法+脱気筒)

【企業様】東京都中野区Iマンション 屋上防水工事

【個人様】東京都墨田区S様邸 防水工事(ウレタン防水)

まとめ|脱気筒は防水工事の耐久性を高める重要パーツ

脱気筒は一見小さく地味な部材ですが、防水層の性能を保ち、施工後のトラブルを防ぐ上で非常に重要な役割を果たします。特に通気緩衝工法との組み合わせによって最大限の効果を発揮します。

防水工事を検討する際には、施工内容に脱気筒が含まれているか、どのように配置されているかも含めてチェックし、建物を長く守る工事を目指しましょう。